今年九十三歲高齡,修持了七十八年的廣欽老和尚,慈祥地盤坐在土城改建快要竣工的承天禪寺裡地藏殿的藤椅上,告訴我們,他不會禪。

四月一日上午,天下著大雨,十方月刊的同仁們,決心上承天寺去拜謁老和尚,請教他有關創建禪修道場的意見。大護法許國正先生九點正就駕著他的車子來送我們上山,耳朵很尖的同學們立刻叫了一輛計程車隨行。知客師傳顗法師馬上擱下正在熱鬧地舉行法會要辦的事務,把我們請到地藏殿,和老和尚作了近四十分鐘談話,我們從數年前老和尚給大家的開示:「不是佛法衰,而是人衰」談起。

他說:「人為何衰?因為不肯持戒,不在行住坐臥中用功。」忽然,他反問我們:「人從哪裡來?」看看我們沒有接腔,他只好自己回答:「胎卵濕化。」顯然,他怕我們著一副好相去聞法。

去承天寺訪謁老和尚的,多的是香客和遊客,禪和子是很少的。因此,當你請教他學禪經過,最常見的老招式,是說他學佛從淨土入門,只會念六字洪名,也以此教人。事實上這也是他老人家的慈悲,今天的佛門,以淨土最為當機,不說淨土又說什麼呢?

我們並不以此自餒,繼續提出有關禪修的問題。「老和尚禪淨雙修?」

他說:「我念阿彌陀佛。」

「一般說來,禪淨雙修,是否容易相應?」

「在我沒有分別。如果強調禪,還有我相,一開口就有個我。」

「假如有人要學禪,您老人家如何教法?」

「禪不是教的,各有根器。」

「德行好的人,是否容易體會到禪?」

「這個我不知道。承天寺是自自然然的,這裡住這麼多人,我沒有感覺在度他們。」

「要他們自力自度?」

「這不是用講的,一個鐘打下去,大家都聽得見的。」

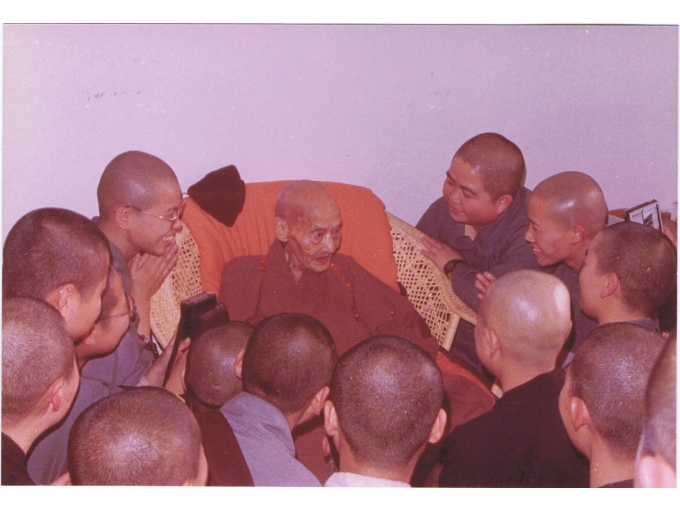

精彩的開示,吸引了一大堆人,近的蹲著,遠的站著,都那麼恭敬,肅靜無譁。老和尚是在為大家說法了,要大家「歇心安住」,老實用功。可是,我們的問題還沒開始呢!

「假如有一批年輕比丘,精進發心,希望接受一種理想的僧團教育,將來能光大佛教,老和尚有何指示?」

「有一些大法師可以辦僧教育,培植人才,我年紀大了,要做也是來生的事了。」

「有的其實只要您老人家點化一句兩句就夠了。」

「像我坐在這裡,嘴巴講我要度眾生,如何度呢?」(有很多年輕人去看老和尚,問起他們的願望,什麼叫弘法?什麼叫利生?答非所問。)

「我們要身心變化得快,最好像您老一樣,經常打坐?」

「你現在跟我講,我才知道我在打坐。」

「僧團的修持,在山林、在都市有什麼不同?」

「起先宜在山林修,過了一段時間以後,不只在都市中,街頭都可修。」

「假如辦一個佛教教育機構,或一個禪堂,在山林好呢?還是在都市好?」

「不要說我們要做什麼,還有色相,還有執著。」

「您老人家在這裡方便說法,還不是辦教育?」

「這個承天寺也不是我的,如果是,我就成了守廟的廟公了。」

老和尚就是不肯談教育。我們想,是他不喜歡玩弄名相,這裡現成的僧教育不就是最好的話題?!

「這裡有幾單出家眾?」

「四、五十單。」

「您老人家如何教他們用功?」

「隨他們自己用功,要修苦行,每晚有一支香共修念佛拜佛。」

「如何度日?」

「粗茶淡飯、自耕自食。」

「這是百丈清規的規矩。」

「規矩一立下,大家都要這麼做。」

「百丈清規在這裡有無補充?」

「沒有。」

「年頭不一樣了,怎麼可能都一樣呢?」

「從前出家和現在出家是不一樣了。」(意謂:綱維應是一樣的)

「除了規矩以外,有沒有教他們看些經典?」

「有,要看經才知路頭,我教他們看心經。」

「還有呢?」

「心經的包容很大,要自己去體會,自己去行,到了自然明白。」

「心經中哪句話最為要緊?」

「觀自在菩薩。」

「您老是拜地藏菩薩,行地藏大願的?」

「我不知道,我懵懵懂懂。」

「有沒有教這裡的大眾都念誦地藏經,行地藏菩薩願?」

「各人有各人的願力。」

「老和尚此生弘揚佛法,主要的大願是什麼?」

「我一天到晚坐在這裡,也不知道自己在做什麼?」

「這是大禪師的作略……」

「多大?最大也不過我的椅子那麼大。」

「同來的法師想修建禪修道場,老和尚是否能慈悲賜告一、二?」

「我自己也沒有力量。」

「有人來求,也是有緣,希望儘量滿願。」

「有,人家來求我,我都方便。」

這一趟老和尚的談話,據那裡的常隨眾說起,是近年來罕見的。難得他有那麼好的興致,翠竹黃花,機鋒便給,還逼出了一部「心經」。不但提示了理想的禪修道場如何修建,也使大眾共預勝會,同餐法味,誰說他老人家不會禪?!

事蹟

廣欽老和尚如是說